自責思考とは? ~他責思考との違いや、自責思考が強い人、トレーニング法、他責思考とのバランスの取り方を解説~

ビジネスシーンにおいて、個人とチームの成長を支える大切な要素の一つが自責思考です。

このコラムでは、

なぜ自責思考が求められるのか、その重要性と活用方法について解説します。

目次[非表示]

- 1.自責思考とは

- 2.自責思考が強い人の具体例

- 3.自責思考と他責思考の違い

- 4.自責思考を身につけることで得られるメリットとは

- 4.1.①成長マインドセットの醸成

- 4.2.②責任感の強化と行動力の向上

- 5.自責思考を高める5つのトレーニング法

- 5.1.①振り返りの習慣をつける

- 5.2.②客観的な自己評価をおこなう

- 5.3.③フィードバックを積極的に受け取る

- 5.4.④失敗を恐れずチャレンジする

- 5.5.⑤前向きな言葉を使う

- 6.過度な自責思考のデメリット

- 7.健全な自責思考を維持するための方法とコツ

- 8.自責思考を活用した究極の問題解決法

- 8.1.①問題をプラス受信する

- 8.2.②自責思考で原因を考える

- 8.3.③自分ができる解決策を書き出す

- 8.4.④優先順位を決めて、解決策を実行する

- 9.自責思考を人材育成に取り入れた成功事例

- 10.エナジースイッチの自責思考を身につける研修事例紹介

- 10.1.①階層別研修の事例

- 10.2.②キャリア研修の事例

- 10.3.③選抜研修の事例

- 11.社員の健全な自責思考を醸成するならカスタムメイド研修をご利用ください

- 12.自責思考 と「自分ごと化」

自責思考とは

自責思考とは、自身に起きた出来事の原因が、

自分自身にあると捉える思考スタイルのことです。

トラブルや失敗を他人のせいにするのではなく、

自分自身に原因を求め、そこから学ぶ姿勢が自責思考のカギです。

自責思考が強い人の具体例

サッカー元日本代表監督の岡田武史氏が横浜F・マリノスの監督だった時に、

明らかな審判の誤審によって敗戦したことがありました。

TV放送のリプレイで見ても、明らかに誤審であることがわかりました。

試合後のインタビューで、この誤審について訊かれた岡田監督は、

「審判も人間ですから誤審をすることもあるでしょう。

しかし、我々はそれも含めて勝たなくてはならないのです。」と答えました。

岡田監督は、敗戦を誤審のせいにするのではなく、

自身の指導不足を反省し、改善を図る姿勢を示しました。

岡田監督のこの思考スタイルは、まさに自責思考といえます。

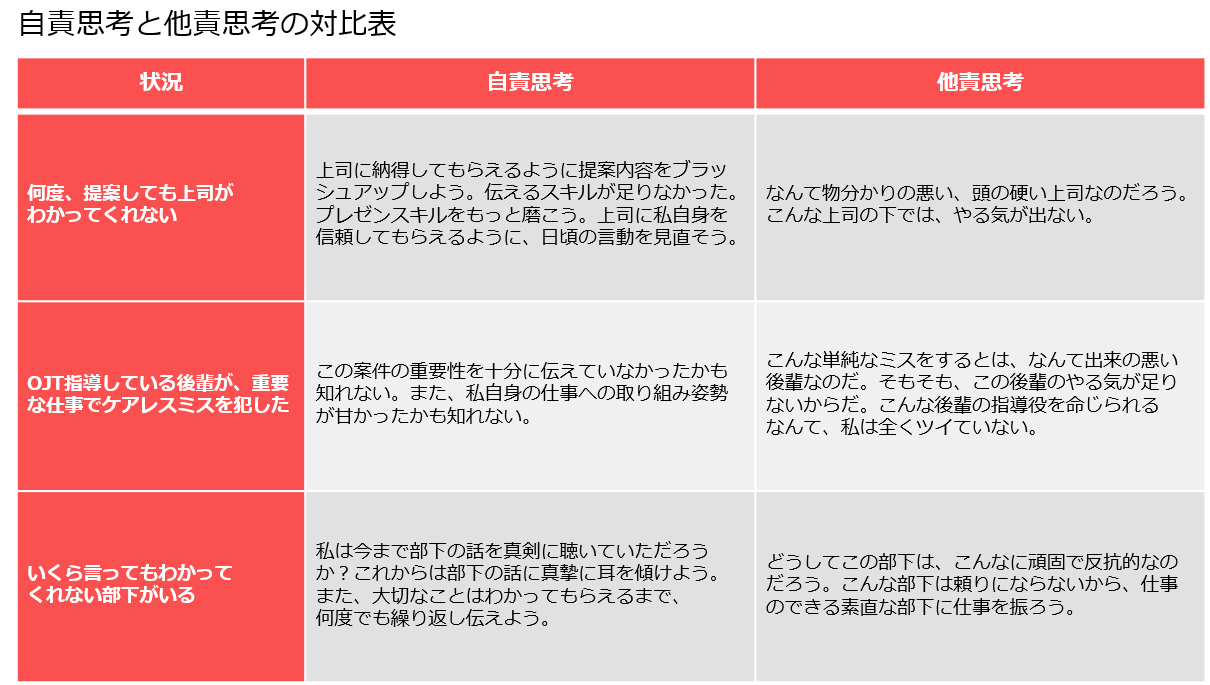

自責思考と他責思考の違い

自責思考と他責思考の違いを理解することは、自己成長の礎となります。

自責思考はトラブルや失敗があった時に、自分に責任があると考え、

その原因を見つけて改善し、自分自身を成長させようとする思考スタイルです。

その一方で、他責思考はトラブルや失敗の原因は、

他人や環境といった外部要因に原因を見出し、

自分の責任を回避するという思考スタイルです。

以下に、同じ状況における自責思考と他責思考の違いを、具体例を挙げて紹介します。

このように、自責思考は成長への道を切り開き、

他責思考は問題の根本原因を見逃す可能性があります。

ビジネスシーンでは、自責思考が問題解決力やリーダーシップを高める一方、

他責思考は、他者との対立を起こしたり、

自身のモチベーションを低下させる元凶となりかねません。

自責思考を身につけることで得られるメリットとは

自責思考を持つことによって、以下の2つのメリットを得ることができます。

①成長マインドセットの醸成

自責思考を持つことによるメリットにはまず、成長マインドセットの醸成が挙げられます。

自責思考の人は失敗を学びの機会と捉え、常に前進しようとする姿勢を持ちます。

その結果、ビジネスパーソンとして成長し続けることができるでしょう。

②責任感の強化と行動力の向上

責任感の強化と行動力の向上も大きな特長です。

チームワークやコミュニケーション能力も向上するため、

周囲からの信頼を得ることができ、組織内での役割や貢献度が高まることでしょう。

自責思考を高める5つのトレーニング法

自責思考はトレーニングによって養うことができます。

ここでは、自責思考を養うのに有効な、以下の5つのトレーニング法をご紹介します。

①振り返りの習慣をつける

日々の行動や判断を振り返り、良かった点、改善点を確認しましょう。

1日の仕事の最後に振り返りの時間を設けると効果的です。

同じ経験を積んだ場合でも、振り返りの習慣を持つ人と、そうでない人とでは、

成長度合いに大きな差が生まれます。

②客観的な自己評価をおこなう

自身の強みや改善点を客観的に評価し、自分の成長課題を見つけ出します。

自身を客観視するコツとしては、

もう一人の自分が、自分自身を静かに観察する意識を持つといいでしょう。

あるいは、「上司から見たら?」「同僚から見たら?」「顧客から見たら?」など

第三者の視点を意識して、自分を見つめ直すことも効果的です。

③フィードバックを積極的に受け取る

他人からのフィードバックを積極的に求め、成長のための指針として活用します。

ネガティブなフィードバックであっても、感情的に反発したりせずに、

成長するための貴重な情報と捉えて、謙虚に、感謝の気持ちを持って受け取りましょう。

また、逆にポジティブなフィードバックも、

過剰に照れたり、謙遜することなく、しっかりと受け取り、

自身の強みとして意識的に活用し、磨き続けることが大切です。

④失敗を恐れずチャレンジする

失敗を恐れず、新たなことにチャレンジする勇気を持ちましょう。

成功者は、誰よりも失敗経験を多く積み重ねてきた人たちです。

そして、成功者は、失敗した経験から多くのことを学んでいます。

失敗を恐れずにチャレンジをして、

「次の機会に、もっと上手くできるためには、どうしたらいいだろうか?」

と自分自身の言動を省みることが重要です。

⑤前向きな言葉を使う

日常的に使っている自分の言葉に意識を向けて、

ポジティブな言葉を使うことを心がけます。

「不景気だから売れないのは仕方がない」など、投げやりな諦めの言葉や、

「こうなったのはアイツが悪いからだ」など

他人を批判する言葉を使わないよう意識しましょう。

そして、「不景気だけど、我々にできることはたくさんある」や

「このトラブルをみんなで力を合わせて乗り越えよう」など、

ポジティブな言葉を使うように意識しましょう。

過度な自責思考のデメリット

ビジネスシーンでは、自責思考が求められる場面が多く、

他責思考を持つことを駄目なことのように扱うケースが多いですが、

それぞれの考え方には、メリットもあればデメリットもあります。

過度な自責思考は、逆に健全な成長を阻害することがあります。

自分を責め続けることで自信を失い、

メンタルヘルスの不調を引き起こす恐れがあるからです。

西郷隆盛が残した言葉を、庄内藩の有志がまとめた「南洲翁遺訓」から、

過度の自責思考を戒める言葉を、現代語に訳して紹介します。

「過ちを改めるにあたっては、自分から誤ったとさえ思いついたら、それでよい。

そのことをさっぱり思いすてて、すぐ一歩前進することだ。過去の過ちを悔しく思い、

あれこれ取り繕おうと心配するのは、たとえば茶碗を割ってそのかけらを集めてみるのも

同様で何の役にも立たぬことである。」

勇気を持って自分の過ちを認め、改めていくことは大切です。

潔く反省した後は、

同じ過ちを繰り返さないように気をつけて、次の一歩を踏み出せば良い。

過ぎた過ちをいつまでも、くよくよと思いなやむことは意味がない、

と西郷隆盛は言っています。

くよくよと思い悩んで、心労を重ねることは、身体やメンタルを壊しかねません。

自責思考は、自分を責めることに使うのではなく、

前向きな成長のために用いることが大切です。

健全な自責思考を維持するための方法とコツ

自責思考と他責思考のバランスを取り、健全な自責思考を維持するためには、

以下の方法を実践しましょう。

①チームの失敗に対して自分を責めるケース

チーム全体の成果を評価し、自身の貢献度を客観的に考えます。

そして、自分が貢献できたこと、適切な手順で遂行できたことについては、

自分を認め、誉めてあげましょう。

また、自身の失敗については、

反省して次回以降の改善に繋げるよう前向きに考えましょう。

自分を責め続けることをせず、自分に対して寛容になり、許すことも大切です。

②厳しい上司や同僚から叱責されるケース

批判的な意見も成長につながる貴重なアドバイスと捉え、

謙虚に、感謝の心を持って受け取りましょう。

そして、建設的な改善策を模索します。

ただし、理不尽な叱責に対しては、冷静かつ論理的に反論することも、

自分自身のメンタルを守るために必要です。

③外部環境や社内の制約により目標達成が難しいケース

環境による制約を受け入れつつ、自身のできる範囲内で最善を尽くします。

「この苦境を乗り越えるために、自分にできることは何だろうか?」と自問し、

解決策をリストアップします。

チームメンバーと前向きな解決策を考えるブレストをおこなうことも効果的です。

そして、自分にできることに全力で取り組み、

結果については「人事を尽くして天命を待つ」という心構えを持つことで、

不安や恐れを手放すことができます。

自責思考を活用した究極の問題解決法

経営コンサルタントの福島正伸氏が考案した、

どんな問題でも解決できてしまう「自立型問題開発法」(※)をご紹介します。

この問題解決法は、以下のステップでおこないます。

①問題をプラス受信する

問題が起きた際に、ネガティブ思考ではなく、前向きに受け止める姿勢を持ちます。

具体的な手法としては、

「この問題をどんなチャンスに変えることができるだろうか?」

と自問します。

たとえば、顧客からクレームがあった時は、

「この顧客クレームをどんなチャンスに変えることができるだろうか?」と自問して、

「誠実に対応して、顧客からの信頼を深めるチャンス!」、

「私のクレーム対応能力、コミュニケーション力を鍛えるチャンス!」、

「商品やサービスの品質を高めるチャンス!」など、

どんなチャンスにできるかを思いつく限りたくさん書き出します。

②自責思考で原因を考える

問題の原因を自分自身に求め、その原因を思いつく限り書き出します。

「お客様のニーズや期待を十分に理解していなかった」、

「商品を納品する際に、その品質を十分に確認していなかった」などです。

③自分ができる解決策を書き出す

問題解決のためにできる具体的なアクションを洗い出し、

できるだけたくさん書き出します。

たとえば

「お客様の元に駆けつけ、誠心誠意謝罪する」、

「お客様のご要望に真摯に耳を傾ける」、

「トラブルの原因を追求し、早急な対策を実施する」

などです。

④優先順位を決めて、解決策を実行する

ステップ③で書き出した解決策を、

効果が得られそうな順番に並べて、上からすぐに実行します。

福島正伸氏は、「③の解決策を1,000個書き出しましょう」と言います。

そして、解決策を1,000個書いた人が必ず言う言葉があると言います。

それは「これで解決できない問題は無くなった!」です。

筆者自身の体験では、解決策を400個近く書いた時点で、

「これでどんな問題も解決できる!」という確固たる自信を持つことができました。

(※)引用元:https://www.entre.co.jp/secret_room_attitude_00/

自責思考を人材育成に取り入れた成功事例

ある映像機器メーカーでは、次世代リーダー育成に自責思考を高める研修を実施して、

参加メンバーの大きな成長と、業績面での目覚ましい成果の向上を実現しました。

<背景と目的>

経営者から見て、指示されたことは一通りこなすことができるが、

自ら主体的に提案してチャレンジしない、責任感と達成意欲が物足りない、

部下を十分に動機づけることができていない、といった幹部社員への不満がありました。

そこで、次期管理職候補の選抜メンバーに対して、自責思考を身につけ、

率先垂範した行動で部下のやる気を高め、組織として大きな成果をあげることができる

リーダー育成を目的とした研修を実施することになりました。

<具体的な取り組み>

1.上司からストレッチ目標を与える

選抜研修に参加するにあたり、研修参加者が次のステージに向けて

更なる成長を遂げるためのストレッチ業務を直属上司から与えます。

上司は、事前に「戦略的育成研修」を受講し、この研修の中で、

選抜候補者の3年後の理想の姿、現状の姿、理想と現状のギャップを明確にし、

このギャップを埋めるための戦略的OJT計画を立案します。

2.自責思考を高める集合研修を実施する

選抜リーダーは、自責思考の重要性、自責思考の強化法を講義・ワークで学び、

さらに、自責思考を発揮しながら、

各々のストレッチ業務を遂行するアクションプランを立案します。

各人のアクションプランに対して、

他の参加メンバーと講師からフィードバックをおこない、計画をブラッシュアップします。

3.SNSを活用した日報で日々の振り返りをおこなう

集合研修の翌日から、SNSを活用した日報に、

アクションプランの実行状況、自身の自責思考と行動の振り返りを報告します。

この報告に対して、

他のメンバーからポジティブフィードバックが行われる仕組みを導入し、

メンバー同士の仲間意識を高め、モチベーションの維持・向上を実現しました。

4.定期的なグループコーチングでフォローアップする

3週間に一回のペースで、数人単位のグループコーチングを講師がおこないました。

ここでは、3週間毎の振り返りと、

ストレッチ業務達成に向けた課題解決の支援をおこないます。

自分以上に自分の成長と成功を信じてくれる仲間・講師からの支援を受けて、

やる気に溢れてストレッチ業務の目標達成にチャレンジすることが可能となります。

<成果と効果>

・自動組立機の導入以来、ずっと達成できていなかった稼働率、良品率の目標を、

現場オペレータを巻き込み、関係部門一丸となって達成させて生産技術部門リーダー

・調達部門の誰もが尻込みしていた6,000万円のコストダウン目標を、

グループ会社の開発部門、協力会社など関係者を巻き込み達成した調達部門リーダー

・退職率30%を超えていた職場で、

一年後に退職率を10%以下まで低下させた生産部門の課長

(研修フォローアップ中に課長に昇進)

・「○○さんのようになりたい!」と部下から尊敬され、

慕われるリーダーに20人以上が成長した。

・「一生涯の親友ができました」と言える人が出現するほど、

受講者同士の組織を超えた絆が深まった。

エナジースイッチの自責思考を身につける研修事例紹介

ここからは、弊社で実際に実施した、

自責思考を身につけることをプログラム内に入れた研修事例をご紹介します。

社員に自責思考を身につけてほしいと、集合研修を活用する場合、

ビジネスパーソンとしての節目の時期に実施することが有効です。

たとえば、節目の時期に実施する研修には、

・階層別研修

・キャリア研修

・選抜研修

があります。

①階層別研修の事例

階層別研修では、新入社員フォローアップ研修や昇格者向け研修などで、

自責思考をよく取り扱います。

それぞれ、以下のURLから、実際の研修事例をご覧いただけます。

■リアリティギャップに悩む新入社員に向けて実施したフォローアップ研修事例

https://energyswitch-inc.com/solution/custom/004

■新任管理職に向けて実施した、マネジメントの基礎を学ぶ研修事例

https://energyswitch-inc.com/solution/custom/100

②キャリア研修の事例

キャリア研修では、モチベーションが下がりがちな若手社員や中堅社員、

あるいは最近ではシニア社員に対して自責思考を扱うことが多いです。

ここでは、中堅社員に向けて実施したキャリア研修事例をご紹介します。

■中堅社員が自社のキャリア形成に前向きになることを目指して実施した研修事例

https://energyswitch-inc.com/solution/custom/091

③選抜研修の事例

選抜研修では、おもに次世代リーダー育成の際に、自責思考を扱います。

ここでは、ダイバーシティ&インクルージョン推進の一環として実施した、

女性リーダー育成研修の事例をご紹介します。

■女性管理職を目指すことに前向きになってもらうために実施した研修事例

https://energyswitch-inc.com/solution/custom/003

社員の健全な自責思考を醸成するならカスタムメイド研修をご利用ください

社員の健全な自責思考醸成に向けた育成プログラムの情報収集をされている方は、

ぜひエナジースイッチをご利用ください。

エナジースイッチは、研修成功の2大要因である

「研修プログラム」と「トレーナー」の両方を、

フルスクラッチでゼロから提案している、業界でも非常に珍しい研修会社です。

「研修をカスタマイズします」というのはどの研修会社も使っていますが、

その中身は実は会社ごとにまったく異なります。

せっかく費用をかけて研修を実施するのであれば、

自社にできる限りフィットした研修を実施していただきたいと考えています。

以下の資料に、自社に100%フィットする研修会社の選び方をまとめています。

ぜひご活用ください。

自責思考 と「自分ごと化」

自責思考は、個人の成長やチームの発展に欠かせない思考スタイルです。

問題が発生した際に過度に自分を責めたり、他人のせいにしたりすることなく、

バランスのとれたアプローチで問題解決に取り組むことが重要です。

また、自責思考に関連する概念である「自分ごと化」については、

以下の記事で詳しく解説しています。