自律型人材とは ~特徴や育成方法、メリットとデメリットを詳しく解説〜

現代の企業は、社会の急速な変化や、予測不能な状況にいつも直面しています。

このような環境では、自己管理ができて、自発的に行動できる人材がますます

重要になってきます。

技術の進化や市場のグローバル化が進む中、ただ指示を待つだけの人材で構成された組織では

競争に勝てません。

このような状況でこそ、みずから時間を管理し、積極的に課題を発見して解決する

自律型人材に活躍して欲しいと企業は願っています。

今回のテーマは「自律型人材」です。

自律型人材の定義と特徴、従来の人材との違い、主体性の重要性、

そしてその育成方法について詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.自律型人材とは

- 2.自律型人材が求められる背景

- 3.自律型人材に求められる能力

- 4.自律型人材が持つスキル

- 4.1.情報収集力・データリテラシー

- 4.2.課題発見力

- 4.3.目標設定力

- 4.4.企画力・プレゼンテーション力

- 4.5.巻き込み力

- 5.自律型人材に必要なマインドセット

- 5.1.主体性とは

- 5.2.主体性のメリット

- 5.2.1.自分の成長を加速できる

- 5.2.2.組織の生産性が向上する

- 5.2.3.自己効力感が高まる

- 5.2.4.チームの協働関係が強くなる

- 6.自律型人材を育成するメリット

- 6.1.管理職の負担が軽減する

- 6.2.業務の効率化につながる

- 6.3.新たな変化を生み出すことができる

- 6.4.従業員満足度が向上する

- 7.自律型人材を育成するデメリット

- 7.1.育成に時間がかかる

- 7.2.組織文化とギャップが生まれる可能性がある

- 8.自律型人材の育成方法

- 8.1.自律型人材の「主体性」を伸ばす

- 8.1.1.自己認識と自己評価

- 8.1.2.他者からのフィードバック

- 8.2.自律型人材に必要な「目標設定」と「計画立案」

- 8.3.自律型人材の「行動力」と「実行力」を強化する

- 8.3.1.行動力を強化する方法

- 8.3.2.実行力を強化する方法

- 8.4.自律型チームをつくる効果的なコミュニケーション

- 9.自律型人材の育成ならカスタムメイド研修をご利用ください

- 10.エナジースイッチの自律型人材育成カスタムメイド研修事例

自律型人材とは

自律型人材とは、自己管理能力が高く、自発的に行動する人材を指します。

自律型人材は他者からの指示を待たず、みずからの判断で行動し、顧客や組織に貢献します。

このような人材は、企業にとって非常に価値があり、自律型人材のおかげで、

組織は顧客のニーズに迅速に対応し、仕事を効率的に進めることができます。

自律型人材が求められる背景

現代の企業において求められる人材像が変化しています。

そのなかでもとくに注目されているのが「自律型人材」です。

なぜ、自律型人材が求められているのでしょうか。

ここからはその理由を3つ、簡単にご紹介します。

時代の変化

現代社会は「VUCAの時代」といわれ、環境が目まぐるしく変わり、

企業はその変化に合わせてスピーディに行動を変えることが求められています。

こうした状況下においては、上司の指示を待って行動する人材が多い従来型の組織では、

競争に勝つことができません。

そこで、みずからの判断で行動し、顧客や組織に貢献できる自律型人材が求められています。

人手不足の深刻化

近年、少子高齢化が急速に進んでおり、現在はもちろん、今後さらに

人材不足に悩まされる企業が増えることが予想されます。

そうした環境のなかで企業は、限られた人材を有効活用し、

より高い成果を生み出していかなくてはいけません。

自律型人材は、一人ひとりが高い能力と行動力を持っており、

今後の組織の中核を担う存在として期待されています。

組織構造の変化

人手不足も背景にありますが、現代の企業では多様性が尊重され、

ダイバーシティ&インクルージョンが推進されています。

従来の上意下達の組織構造にも変化が生じており、多様な意見をフラットに話せる

オープンな環境を作ろうとする企業が増えています。

自律型人材は、自分で課題を設定し、相手に伝え、他者を巻き込んで仕事を進めるスキルを

持っており、多様な組織をけん引する存在となり得ます。

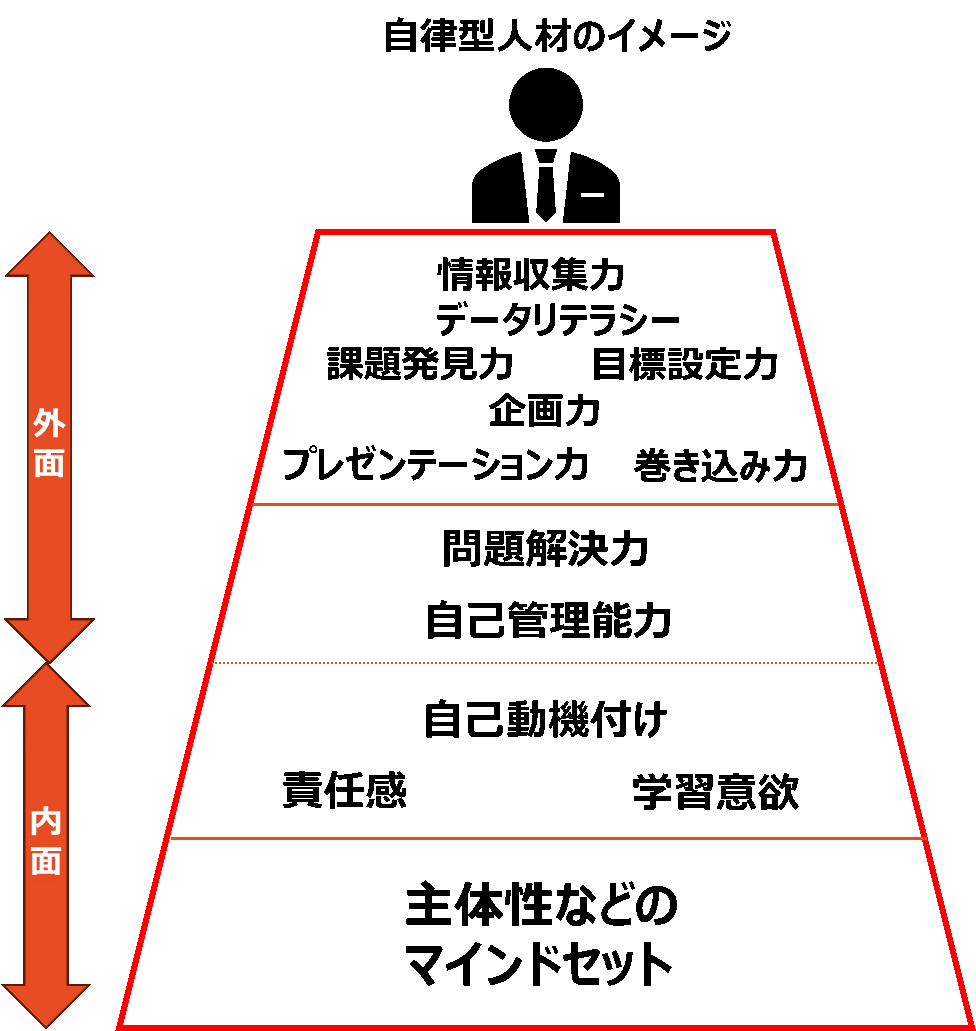

自律型人材に求められる能力

「指示待ち型」の人材とは異なり、自律型人材は主体性を持って行動します。

指示がなくても自分で考え行動でき、常に周囲の変化をキャッチするためのアンテナを立て、

必要な情報を自ら収集し、いつでも行動に移れる準備をしています。

そんな自律型人材に求められる能力として、以下のような要素が挙げられます。

自己管理能力

自律型人材は、自分自身の時間やタスクを効果的に管理する能力を持っています。

計画的に行動し、目標達成に向けて効率的に動くことができます。

自己動機付け

外部からの指示や報酬に頼らず、自分自身で動機を見つけ行動する力があります。

この自己動機付けが、彼らの持続的な努力の原動力になっています。

▼関連記事『仕事を自分ごと化させるメリットとコツ』

https://energyswitch-inc.com/archives/column/my_things

問題解決力

自律型人材は、問題が発生した際にその解決策をみずから見つけ出す能力を持っています。

ひらめきと分析力を駆使し、効果的な解決策を見つけ出すことができます。

▼関連記事『問題解決力の身につけ方、鍛え方』

https://energyswitch-inc.com/archives/column_problem-solving

責任感

自分の行動や結果に対して強い責任感を持ちます。

これにより、信頼される存在となり、チーム全体の信頼を得ることができます。

▼関連記事『当事者意識の大切さと高め方』

https://energyswitch-inc.com/archives/column_importance_of_responsibilityownership

学習意欲

常に新しい知識やスキルを学ぶ意欲が高く、自らの成長を続けます。

この学習の習慣が、時代の変化に対応する力にもなります。

自律型人材が持つスキル

ここからは、自律型人材が持っている具体的なスキルを、簡単にご紹介します。

情報収集力・データリテラシー

情報収集は、仕事を進める最初の一歩です。

たとえば、顧客の要望や上司からの指示をきっかけに仕事をするとき、

それらに対する十分な情報がなければ、仕事の効率が悪いだけでなく、

目的に合致した仕事にならない可能性も高まります。

自律型人材は情報収集の重要性を理解し、自分から情報を獲得しに動きます。

また、情報を入手したらそのデータを活用しなくてはいけません。

データリテラシーも高いのが自律型人材の特徴といえます。

▼関連記事『情報収集力の重要性と鍛え方』

https://energyswitch-inc.com/archives/column_skill-for-gather-information

▼関連記事『データリテラシーの身に付け方と鍛え方』

https://energyswitch-inc.com/archives/column_data-literacy

課題発見力

社内外の必要な情報を収集したら、そこから課題を発見しなくてはいけません。

自律型人材は、常に現状に満足せず、

みずから課題を見つけ出し、自分で仕事を作ろうとします。

課題発見力を高めるためには、多様な思考力を高めることが重要です。

とくにトリプルシンキングといわれる、ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、

ラテラルシンキングの3つの思考法は課題を発見するうえで、基礎となる思考力となります。

▼関連記事『トリプルシンキングの具体例と鍛え方』

https://energyswitch-inc.com/archives/column_triple-thinking

目標設定力

自律的に行動を起こし、それを顧客や組織への貢献、または自分の成長につなげるためには、

適切な目標設定をする必要があります。

目標は現実的な成長を目指して設定するものもありますが、自分や組織の成長につなげる

ためには、“現状からかけ離れた”ゴールにすることも重要です。

“現状からかけ離れた”ゴールにすることで、

コンフォートゾーンから抜け出す推進力を得ることができます。

▼関連記事『マインドセットを変えるための目標設定のコツ』

https://energyswitch-inc.com/archives/column_mindset

企画力・プレゼンテーション力

仕事を進めるには、多くの関係者とコミュニケーションを取らなくてはいけません。

自分で作った仕事を進めるためには、相手に伝える力も必要です。

課題に対して説得力のある解決方法や実現可能なやり方を考える“企画力”や、

相手の意思決定を促す“プレゼンテーション力”は、自律型人材に必須のスキルといえます。

▼関連記事『企画に役立つフレームワークやトレーニング方法』

https://energyswitch-inc.com/archives/column_planning-ability

▼関連記事『プレゼンテーションを成功させる10のコツ』

https://energyswitch-inc.com/archives/column_trick-of-presentation

巻き込み力

自分だけしか関係しない仕事はほぼありませんし、自分だけでこなせる仕事量も限られます。

とくに自分で課題を見つけ、目標を設定して進めるような仕事は難易度が高いことが多く、

多くの関係者を巻き込みながら仕事を進めるスキルが必要です。

巻き込み力を身につけることによって、仕事の状況に応じて、周りに協力を求めたり、

みずから積極的に周りの人とコミュニケーションを図ることができるようになります。

▼関連記事『巻き込み力の重要性と高め方』

https://energyswitch-inc.com/archives/column_ability-of-engagement

自律型人材に必要なマインドセット

自律型人材には、ビジネスパーソンのOSとなるマインドセットも重要です。

ここではそんなマインドセットのなかで、自律型人材に最低限必要とされる、

「主体性」を取り上げてご紹介します。

主体性とは

自律型人材を支える最も重要な要素の一つが「主体性」です。

主体性とは自分の意志で行動し、責任を持って結果を出す力を指します。

ビジネスパーソンが主体性を持つことで、

個人だけでなく組織全体に対しても多くのメリットをもたらします。

主体性のメリット

ここからは、主体性をもつメリットを4つ、簡単にご紹介します。

自分の成長を加速できる

主体的に行動することは、自己成長の加速につながります。

日々の仕事で主体的に行動することで、自分自身の強みや弱みを理解します。

そして、どのようなスキルが不足しているのか、どの分野で成長が必要なのかを

自身で明確にすることができます。

組織の生産性が向上する

主体的な社員が、彼らの能力を存分に発揮できるようになると、

組織のパフォーマンスは継続的に向上します。

主体性を持つ社員は、自らの役割を理解しているため、

問題解決や日々の業務の改善にも積極的に取り組みます。

常に最善を尽くそうとするので、結果として組織全体のパフォーマンスを

向上させることができます。

自己効力感が高まる

自分で目標を設定し、それを達成することで、

自己効力感を自らの力で向上させることができます。

自己効力感とは、自分が目標を達成できるという信念です。

これが高まると、さらなる挑戦にも積極的に取り組みます。

また、目標達成の成功体験が積み重なると、自分の能力に自信を持ち、

新たな課題に対しても前向きに取り組む姿勢が生まれます。

チームの協働関係が強くなる

さらに、主体的な行動は周囲にも良い影響を与えます。

主体的に行動する社員は、他のメンバーに対して良いお手本となり、

周囲の人々に対しても主体的な行動を促します。

これにより、チーム全体の士気が向上したり、協力関係が強化されます。

自律型人材を育成するメリット

自律型人材を育成すると、組織にどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは具体的なメリットを4つ簡単にご紹介します。

管理職の負担が軽減する

自律型人材とは、簡単に言い換えてしまえば“仕事を丸投げできる”人材です。

わざわざ課題を与えたり仕事の進め方を指示しなくても、みずから行動することができます。

人手不足が深刻化するなか、管理職もプレイヤーの役割を担う企業は少なくありません。

自律型人材はそんな管理職の負荷を軽減してくれる存在です。

業務の効率化につながる

自分で判断して自分で行動できる自律型人材は、自分で仕事をコントロールして動きます。

管理職の指示をじっと待ち続けることはしませんので、組織の効率的な運営が可能です。

また、自分で課題を設定して改善に向けて動くこともできますので、自分の仕事はもちろん、

周囲の仕事の効率化にもつながります。

新たな変化を生み出すことができる

自律型人材は、“現状からかけ離れた”ゴールを設定し、

コンフォートゾーンから抜け出す努力ができます。

それは、既存の枠にとらわれない斬新なアイデアを生み出すことにつながります。

そして最終的には、VUCAの時代を生き抜くために必要な、

新たな変化につながっていきます。

従業員満足度が向上する

自分で考えて自分で動ける自律型人材は、働く場所に関係なく成果を出すことができます。

リモートワークや柔軟な働き方などの制度を活用しても、

個人やチームの生産性は下がりません。

また、個人に合わせた働き方を選べることで、自己管理もしやすくなります。

結果、従業員満足度を上げることができます。

自律型人材を育成するデメリット

さまざまなメリットがある自律型人材の育成ですが、デメリットもあります。

ここでは、自律型育成を育成するときに考えられるデメリットを2つ、簡単にご紹介します。

育成に時間がかかる

自律型人材の育成には、時間と労力が必要です。

スキルだけでなく、主体性などのマインド面を身につけることも必要です。

単発で細切れの育成ではなく、一貫して設計された育成プログラムが必要です。

組織文化とギャップが生まれる可能性がある

自律型人材は、従来の、とくに日本企業に多い上意下達の組織文化に

馴染みにくい場合があります。

組織全体で自律型人材を育成し、認める風土を作らないと、かえって反発してしまい、

良い結果を生み出せない可能性があります。

自律型人材の育成方法

では実際に自律型人材はどのように育成したら良いのでしょうか。

自律型人材に求められる能力やスキル、マインドはさまざまありますが、ここからは、

とくに育成が難しいとされる以下の4つのテーマに絞って、その育成方法をご紹介します。

・主体性

・目標設定と計画立案

・行動力と実現力

・(他者を巻き込む)コミュニケーション力

自律型人材の「主体性」を伸ばす

自律型人材育成のためには、どうすれば彼らが日常の仕事で、

主体性が発揮できるようになるかを考え、それを伸ばすための具体的なサポートが必要です。

自己認識と自己評価

主体性を伸ばすためには、自己認識と自己評価をバランスよくおこなうことが重要です。

自己認識とは、自分自身の感情、思考、行動パターンを理解することです。

これにより、どのような状況で強みを発揮し、

どのような状況で弱みが出るのかを明確にできます。

自己評価は、定期的に自分のパフォーマンスを振り返り、客観的に評価するプロセスです。

これらをバランスよくおこなうことで、現状を正確に把握し、

今の自分に必要な改善点を見つけ出すことができます。

自分の強みや弱み、価値観を正確に理解できると、強みを最大限に活かした行動や判断が

可能になったり、弱みを補うための具体的な対策を考えられます。

価値観を理解することは、長期的な目標設定やキャリアパスの選択において、

自分に適した行動を取ることにつながります。

他者からのフィードバック

他者からのフィードバックを積極的に受け入れることも、主体性を伸ばすために重要です。

フィードバックは、自己認識を深めるための貴重な情報源です。

同僚や上司、さらには部下からの意見を謙虚に受け入れ、

それを自己改善の材料とすることができれば、持続的な成長が可能となります。

主体性を持つ自律型人材は、悪い評価や失敗を恐れず挑戦を続けます。

失敗は成功へのステップであり、貴重な学びの機会です。

困難な状況に直面したときに、それを乗り越えるための工夫や努力を積み重ねることで、

前向きに取り組む姿勢も強化され、より強い主体性が形成されます。

主体性を高めるための具体的な実践方法としては、定期的な自己評価の実施、

フィードバックを基にした行動計画の策定、失敗経験の振り返りと学びの共有です。

これらを通じて、日々の業務の中で主体性を養い、

自律型人材としてのスキルを磨いていくことが大切です。

自律型人材に必要な「目標設定」と「計画立案」

自律型人材を育成するには、彼らに「目標設定」と「計画立案」の機会が必要です。

明確な目標を設定することで、行動の方向性と優先順位が明らかになり、

効率的にタスクを遂行できるようになります。

また、具体的な計画を立案することで、必要なステップを明確にし、

進捗を測定しやすくなります。

これにより、彼らの自己効力感が高まり、

主体的に行動するモチベーションが維持されます。

目標設定力の高め方

目標設定では、SMARTというフレームワークを活用し目標を考えるのに効果的です。

SMARTとは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、

Realistic(現実的)、Time-bound(期限付き)の頭文字を取ったもので、

具体的で測定可能、達成可能、現実的、かつ期限付きの目標を設定することで、

明確な方向性と達成基準を持つことができます。

たとえば、「3ヶ月以内に新規顧客を5社獲得する」という目標は、

具体的であり、進捗を測定でき、達成可能で現実的な期限が設定されています。

このように明確な目標を設定することで、目標達成への道筋が明確になります。

次に、短期的な目標と長期的な目標をバランスよく設定することが重要です。

短期的な目標は、日常業務の中で達成可能な具体的な目標を指し、

これを達成することでモチベーションが維持されます。

一方、長期的な目標は、キャリアやプロジェクト全体のビジョンに基づくもので、

持続的な成長を見据えています。

たとえば、短期的目標には「今月中に新規プロジェクトを立ち上げる」、

長期的目標には「3年間で市場シェアを20%拡大する」といった経営目標や、

「◯◯◯の資格を取得する」などが考えられます。

短期目標を積み重ねていくことで、長期的なビジョンの実現がより現実的になります。

計画立案力の高め方

そして目標達成のためには、具体的なステップやアクションプランを明確にする

計画が不可欠です。

計画を立てる際には、目標に到達するための具体的な手順を詳細に設定し、

それを決められた順番で実行することが求められます。

たとえば、新規顧客を獲得するためのアクションプランとして、

「毎週3件の営業電話をかける」「月に1回のネットワーキングイベントに参加する」

「毎月新規顧客向けのウェビナーを開催する」などが考えられます。

具体的な行動計画を持つことで、目標達成に向けた道筋が明確になり、実行力が高まります。

このように、効果的な目標設定と計画立案は、自律型人材が主体的に行動し、

成果を上げるための基本的なスキルです。

SMART目標の設定、短期的・長期的な目標のバランス、

具体的なアクションプランの策定などを通じて、彼らの自己管理能力を高め、

組織における価値を最大限に引き出すことができます。

自律型人材の「行動力」と「実行力」を強化する

自律型人材にとって「行動力と実行力の強化」は、

計画を実際の成果に結びつけるために必要なポイントです。

行動力がなければ、どんなに優れた計画も実行されず、目標達成には至りません。

実行力を持つことで、問題解決や目標達成に向けた具体的なステップを踏み出し、

持続的な成長を遂げることができます。

行動力を強化する方法

行動力を高めるためには、小さな目標を設定し、

それを達成することで成功体験を積み重ねることが重要です。

具体的で達成可能な小さな目標を設定し、それを一つ一つクリアしていくことで、

自己効力感を高めることができます。

自己効力感とは「自分は目標を達成できる」という信念であり、

これが高まると行動力が自然に向上します。

たとえば、毎日の業務の中で「今日は3件の電話をかける」や

「明日の会議のために30分間準備する」といった小さな目標を設定し、

それを達成することから始めます。

これにより、成功体験が積み重なり、

自信を持って次の大きな目標に取り組むことができるようになります。

実行力を強化する方法

次に、毎日のルーチンや習慣を見直し、

持続可能な実行力を支える仕組みを作ることが必要です。

タスク管理や時間管理の方法を工夫することで、効率的に業務を進めることができます。

たとえば、タスク管理ツールを活用して、

毎日の業務を整理し優先順位をつける方法があります。

また、時間管理の一環として、

ポモドーロ・テクニック(25分間集中して作業し、その後5分間休憩を取る)などの手法を

取り入れることで、集中力を維持しながら作業を進めることができます。

こうした仕組みを導入することで、日々の業務がスムーズに進み、実行力が高まります。

さらに、行動を阻害する要因を特定し、それに対処することも重要です。

恐れや不安、完璧主義などは、行動を妨げる大きな要因となり得ます。

これらの要因を克服するためには、まずそれらを明確に認識することが必要です。

たとえば、恐れや不安が原因で行動が遅れる場合、その具体的な原因を探り、

必要に応じて心理的なサポートを受けることが有効です。

また、完璧主義が行動を阻害する場合、完璧であることよりも

「まずは行動する」ことに焦点を当てる意識改革が必要です。

個人では解決が難しい場合も多いため、会社としてもサポート体制を整えることが重要です。

たとえば、メンタルヘルスのサポートや、

コーチング、メンター制度の導入などが考えられます。

自律型チームをつくる効果的なコミュニケーション

自分の意見や考えを明確に伝えるための「コミュニケーション」は、

自律型人材にとって欠かせない要素といえます。

コミュニケーションが円滑になれば、情報の共有も促進され、

チーム全体の理解と協力を得やすくなり、共同での目標達成の確率も高まります。

また、効果的なコミュニケーションは、リーダーシップの発揮にも繋がり、

組織全体のパフォーマンスを向上させるための基盤となります。

これにより、自律型人材は環境の変化に適応し、持続的な成果を上げることができます。

コミュニケーションの効果を高めていくためには、

ある程度の自己表現のスキルが必要になります。

自己表現のスキルが向上すると、自分の考えや意見を、

自信を持って伝えることができるようになります。

たとえば、会議の場で自分の意見を明確に述べ、建設的な議論をリードすることができると、

周囲のメンバーもその姿勢に影響を受け、積極的に意見交換がおこなわれるようになります。

これにより、チーム全体の創造性と効率性が向上します。

さらに、リーダーシップを発揮する機会が増え、主体性を持ったリーダーがチームを

導くようになると、全体のパフォーマンスが向上します。

主体的なリーダーは、チームメンバーの意見を尊重しつつ、自分のビジョンを明確に伝え、

共感を得ることができます。

たとえば、新しいプロジェクトを立ち上げる際に、自分のビジョンをチームと共有し、

メンバーそれぞれの意見やアイデアを取り入れることで、全員が納得感を持って

プロジェクトに取り組むことができます。

このようなリーダーシップは、チームのモチベーションを高め、

結果として高いパフォーマンスを引き出します。

そしてこの効果がより高まっていくと、自律型人材と呼べる社員たちは、

自律型のチームとなります。

彼らは、どんな困難なプロジェクトでも確実な成果を出していける、

会社の中でも稼ぎ頭となるグループとなっていきます。

自律型人材の育成ならカスタムメイド研修をご利用ください

自律型人材の育成プログラムの情報収集をされている方は、

ぜひエナジースイッチをご利用ください。

エナジースイッチは、研修成功の2大要因である

「研修プログラム」と「トレーナー」の両方を、フルスクラッチでゼロから提案している、

業界でも非常に珍しい研修会社です。

「研修をカスタマイズします」というのはどの研修会社も使っていますが、

その中身は実は会社ごとにまったく異なります。

せっかく費用をかけて研修を実施するのであれば、

自社にできる限りフィットした研修を実施していただきたいと考えています。

以下の資料に、自社に100%フィットする研修会社の選び方をまとめています。

ぜひご活用ください。

エナジースイッチの自律型人材育成カスタムメイド研修事例

エナジースイッチは、研修成功の2大要因である

「研修プログラム」と「トレーナー」の両方を、フルスクラッチでゼロから提案しています。

これまで提案したプログラムにひとつとして同じものはなく、

協力いただいている外部のトレーナーも500名以上と非常に豊富です。

対応しているテーマも幅広く、階層別研修やテーマ別研修、キャリア研修など

あらゆる研修に対応いたします。

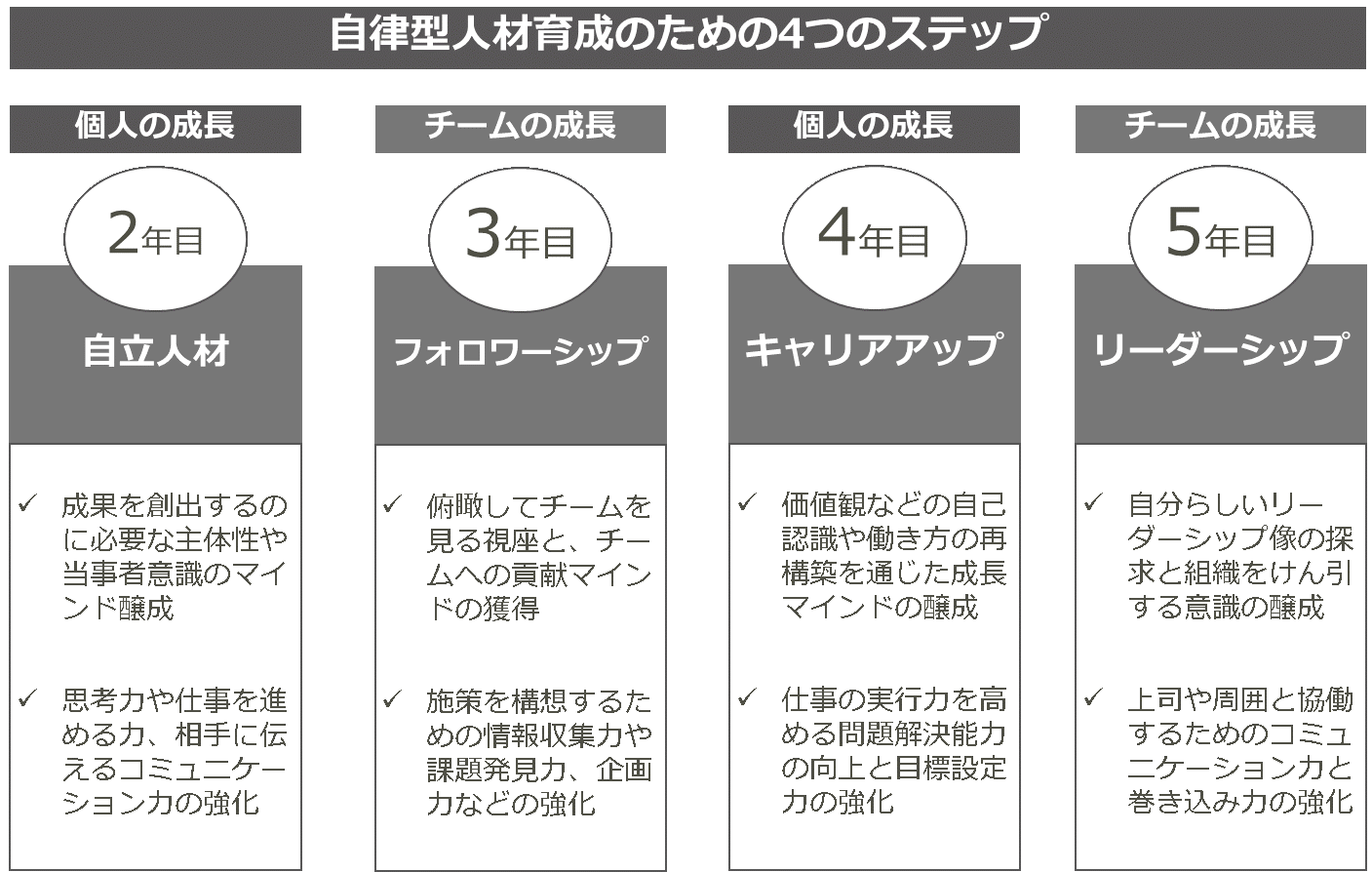

ここからは、自律型人材を育成するための一環した育成プログラムの例をご紹介します。

自律型人材を育成するためには多様なスキルだけでなく、

その土台をつくるマインドセットを継続しておこなう必要があります。

今回ご紹介する育成プログラム例では、2年目~5年目まで継続して、

マインドとスキルの両面での強化をねらったものです。

エナジースイッチの15年の実績があるカスタムメイド研修の具体例は、

こちらのページで多数ご紹介しております。

https://energyswitch-inc.com/solution/custom

また情報収集をご希望の方は、

こちらのお問い合わせページから、1分で無料相談の申し込みをしていただけます。

https://energyswitch-inc.com/contact

お気軽にご相談くださいませ!